«Ancora ti prospera il fogliame intorno al cuore / e una fresca presa di sale / impregna il tuo sguardo. / Di me nessuno vuol sapere, / di chi io sia la spezia / e di quale amore la durata. / Spesso canta il lupo nel mio sangue / e allora l’anima mia si apre / in una lingua straniera. / Luce, dico allora, luce di lupo, / dico, e che non venga nessuno a tagliarmi i capelli. / Mi annido in briciole straniere / e sono a me parola sufficiente. / Effimero, mi dico, / perché presto cesserà ogni annidare, / e scorre via il resto di ogni ora».

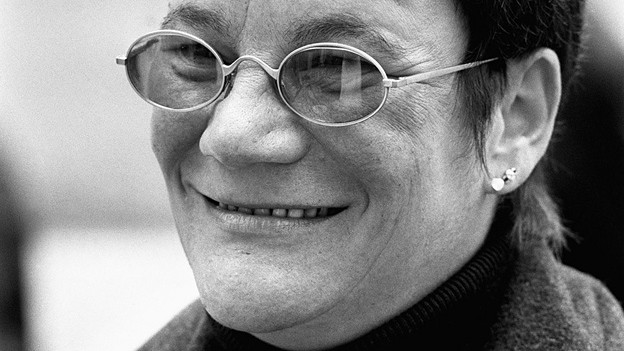

La poesia di Mariella Mehr (1947) è un annidamento splendente di scogli e ferite, paesaggi che gridano, come la sua storia di sopraffazione e annullamento e che trovano nella parola che si scrive non una liberazione dal dolore ma un’apertura alla profondità e nella profondità.

Nata a Zurigo da madre zingara di etnia Jenisch, diffusa prevalentemente tra Svizzera e Svezia, fu vittima assieme ad altri seicento ragazzini rom, di un programma eugenetico (una violentissima pulizia etnica vera e propria) chiamato Enfants de la grand-route «Opera di soccorso per i bambini di strada» (in tedesco Kinder der Landstrasse) promosso dal governo svizzero e attivo tra il 1926 e il 1972, con cui si proponeva un processo di sedentarizzazione verso i figli appartenenti a famiglie di etnia nomade, sottraendo i bambini ai loro genitori e affidandoli a famiglie svizzere, orfanotrofi o ospedali psichiatrici.

Mariella Mehr fu portata via a due anni, nel 1949 e chiusa in un istituto per ritardati mentali. Segregata in un mutismo volontario, come la bambina del suo romanzo, «La bambina si rifiuta di parlare, si chiude nel silenzio», dirà a Maurizio Cecchetti su “Avvenire”, in un’intervista del 9 settembre 2006, «Ed è anche una difesa contro le violenze che la società le riversa addosso. Questa bambina in realtà è il riflesso della stessa società in cui anche noi viviamo: soltanto nel nostro mondo la vita di una bambina come questa è possibile. Solo una società individualista come la nostra, dove ciascuno bada a se stesso, può esistere una bambina che ormai è una sorta di essere autistico, uno specchio da cui la bambina stessa non riesce ad uscire se non uccidendo. Così possiamo dire che nella nostra società ogni vittima, se vuole liberarsi, è costretta a diventare anche carnefice. Ma il suo futuro, certo, non è roseo. Il comportamento degli adulti, la loro violenza, genera in lei altra violenza».

Venne affidata a sedici case famiglia e tre diversi istituzioni educative, subendo diversi elettroschock. Quando ebbe diciannove anni le tolsero il figlio, come racconta a Paolo Di Stefano sul “Corriere”: «[…] in ottemperanza alla stessa legge, si sposa con uno svizzero pur di riaverlo ma quando divorzia lo perde di nuovo e finisce per un anno in un carcere nei dintorni di Berna. Viene sterilizzata ventiquattrenne. […] Nel ‘72 dà inizio alla lunga battaglia di denuncia pubblica contro la Pro Juventute: saltano fuori molte mamme zingare che, come lei, hanno perso i figli. Uno scandalo colossale. Nel ‘73 l’ «Opera di soccorso» viene definitivamente chiusa ma solo nell’ ‘87 la Pro Juventute fa il mea culpa ufficiale. Riconoscendo che sui bambini e sulle bambine strappati ai genitori spesso erano stati commessi abusi sessuali. Da lì comincia la seconda vita di Mariella Mehr: la battaglia politica in difesa del popolo rom e contro la Confederazione per quel che lei definisce un vero e proprio genocidio. La Mehr raccoglie attorno a sé le famiglie jenische che hanno subito lo stesso destino, crea un’ associazione di lotta, si impegna, si batte pubblicamente sui giornali, ma anche per i suoi finisce per diventare una rompiscatole e viene allontanata dalla sua comunità di origine, che si accontenta di quel poco che la Svizzera le ha concesso. La terza vita di Mariella Mehr si svolge in Toscana, dove si trasferisce con il suo compagno. Per scrivere. È convinta che i popoli marginali non possano farsi valere senza un’ élite intellettuale. Non si porta dietro nessuna rabbia, ma una memoria ferita sì. E due occhi che non vedono ormai quasi niente per una malattia trascurata durante l’ infanzia».

Cosa grida la sua poesia? Quale fertilità coraggiosa può avere la distanza tra gli occhi mutili e splendenti e la pagina levigata? Come rispondere alla sopraffazione, al sopruso, alla violenza? Con la ribellione? Con lo straziante sforzo di un abbandono e di un’emancipazione da un antico e duro lascito di esistenza?

La strada percorsa da Mariella Mehr è promanare un grido di vita («Dormire, dici / per un po’ / quando la marea / trascina via il marciume / e così aiuta la mia vita a venire al mondo»), afferrarlo, emetterlo, incastonarlo e trattenerlo ferito («Tu non chiedere delle mie ferite / quando la mia bocca affamata / cerca / di custodire gli angeli»), forse riscaldarlo e coprirlo di canti, in uno strappo spinato («Perché nessuno torna / con me nel mare / a sistemare quelle cose / che non sono nelle mani / degli angeli?»), come un cuore smerciato che batte e spera, e «mi fa a pezzi. / È il tuo? / Cosa chiedo? / Ogni domandare confina / solo con Te, / coperta sbriciolata in polvere grigia, / la ferita della nostra notte», diventando protezione straziata che invoca risolutezza precaria e germoglio sfrecciato: «Con parole biondo-neve / con contro-parole / arata nel mattino / attraverso arterie di parole, / di colpo torturata dalla luce, / e scucita fino al midollo. / cadute a portata di voce, / polvere sulle labbra / un soffio che passa con ardore; / giallo che sfreccia ovunque. / Resti di pelle, ruvida per l’inverno. / I segnali di fumo allungati, / inerte ogni risata, / mai diventa per me il giorno un canto / (o oro nelle vene). / Parla chiaro, Norna, / è facile finir evolando nella terra inaridita. / Io sono per me l’ora che scorre nel non-tempo».

La scrittura abitata dal dolore si mette sulle tracce di una patria fatta di radici di vento e di aria, attraverso il tentativo, come scrive Anna Ruchat, «di istituire un ponte con il mondo dei vaganti, con la loro patria imprendibile, con la lingua mai ferma e sfuggente».

La tristezza di Mariella Mehr è il suo cielo ricco e imprendibile, come il sogno sfiorito verso verdi pause di luce, dove lotta «di azzurro vestita» e «[…] alla schiena della notte / mi appoggio stanca / con la rabbia in pugno», nel ventre della notte quel dolore che implora compassione deforma la parola e «diventa mano della luna / nastro il tuo / orecchio dell’anima / un canto vasto come la notte» e «piange per ciò che si trasforma, e ciò che / finisce, ripulito dalla parola», diventando «la via per / la cella delle stelle (o delle monache?) / che fu costruita ai piedi della storia».

La fuga verso gli altri è esilio e ricerca, sopraggiunge alla sua terra perduta come un globo sommerso e irrecuperabile, con fame e spasmo, «con un amen masticato eternamente / nello sguardo», con le ore non consumate nel mazzo di rose «sprofondato al risveglio», dove il sangue vagabondo chiede, nelle lame sorde, «un dolore, più dolce della / felicità di una pelle buttata a terra / sulle dune che crollano» e «la morte è un ciglio / sulla palpebra della luce». Scrive infatti: «Niente, nessun luogo. / C’è ancora rumore/ di sventura nella testa, e sulla mappa del cielo / io non sono presente. / Mai è stata primavera, / sussurrano le voci di cenere, / sulla bilancia del linguaggio / sono una parola senza peso / e trafiggo il tempo / con occhi armati».

Commenta Anna Ruchat: «Si può vedere anche attraverso la pelle: gli occhi della pelle sono aperture sul mondo interno, sull’universo separato ma non chiuso dei simboli – repertorio di animali selvatici e fiori dai nomi parlanti – che affollano i versi di Mariella Mehr. Dialogando con ombre plumbee e figure angeliche, la poesia della Mehr si scontra costantemente con la luce, come fosse la forza che contrasta la visione interiore, che acceca l’occhio rivolto all’eternità procurando «cicatrici di luce», tracciando una «pista di luce» che incide sotto la pelle, che tortura e scuce fino al midollo il buio salvifico dell’esiliata. «Carica di nero» la poetessa avverte la «inospitalità della luce abbagliante» e la evita, le sfugge precipitando strofa dopo strofa nel baratro dell’allucinazione, del sonno, dove i confini tra il simbolico e il quotidiano sono confusi, dove la paura dialoga con una felicità «senza piume». […] Un grido lanciato spesso sul confine della follia e che molto si riconosce nei versi di un’altra poetessa dell’esilio e della persecuzione, Nelly Sachs. Un grido di dolore che, come quello della Sachs, non cerca consolazione nel linguaggio, ma usa la lama del paradosso per far emergere nei paesaggi, nei corpi, dei bagliori di senso, per aprirsi un varco dentro la spietatezza del reale. […] Nel solco della Sachs, e certamente di Paul Celan, la Mehr rintraccia sulla carta geografica del testo le sue cicatrici e dentro le parole allunga radici aeree: quello che lei vuole descrivere nelle poesie è un luogo, è il suo esilio appunto, lo scarto tra il linguaggio e un altrove che non la accoglie».

La marea della sua luce è anima vagante, si interrompe sprofondando nell’odore del vuoto «dove tutto ciò che è, persino io, / diventa pietra e tace». Il suo silenzio straniero che corre, tornando nei corridoi, incide tronchi e pietre di silenzio, sembra logorarsi e non gridare più, ma permane nella sua ostinata risposta, come le stelle «che fanno il nido sulla nostra pelle».

C’è una fenditura in questo requiem indistruttibile; un frutto di suolo protetto con cui, pazientemente, aspettare la notte e guardare l’inverno portare in giro le gemme, scampati a noi stessi e alla consumazione, come una parola inespugnata che tocca le palpebre nell’ora arsa dal fuoco: «La follia rumorosa diventa domestica / leviga la mia pelle la riduce in polvere, / mendica indulgenza, / vuol trovare casa nell’orecchio del silenzio».

Ma l’esodo, la smania di stelle celebra il suo muto scomparire e con «Gli abiti da tempo strappati / ci rimettiamo al lutto del silenzio / e siamo quello che siamo: / un sorriso dal passato».

Forse il cuore finirà, morente, sotto il ghiaccio, e chissà cosa ne sarà del giorno senza giornale di bordo, ci sarà un addomesticamento profondo, una liberazione scampata al contromondo e finchè «il sangue non redimerà il linguaggio / e libero di tutte le pene / il mio giorno prenderà congedo / dal sogno».

Separati di fronte al mondo e ognuno incatenato alla sua ora, «c’è una sola parola captata origliando / che voglio cavare fuori e conservare, / perché resti indietro una ferita aperta, / a mia consolazione, una via del domani».

Un tempo, scrive la Mehr, quando non c’era il mare ai piedi nel cielo di acciaio e «Abbiamo pianto invano le nostre madri / davanti ai patiboli, / e ricoperto i bambini morti con fiori di mandorlo / per scaldarli nel sonno, il lungo sonno. / Nelle notti nere ci disseminano / per poi strappare noi posteri alla terra / nelle prime ore del mattino», cercava la sua menta nelle mani che diventano pietra. Ora ci sarebbe una parola che a pronunciarla reca pianto. È diventata un altro paese, un lutto muto e inservibile e «Ora che alla bontà sono sfuggita / spero vanamente nella campagna / chissà, i tempi cambiano / come gli esseri umani, / può essere che un giorno / il mare mi trasformi / e diventi la mia ultima patria».