La poesia di Claudio Rodríguez (1934-1999) abita l’esagerazione della bellezza e il suo segno. Una radice che porta addosso, come origine di nascita e come il corpo dell’attesa poetica che sembra rianimarsi nel reale, attraverso le sue dislocazioni e le sue floride venature.

Dopo aver studiato a Salamanca e poi a Madrid e frequentato le università di Cambridge e Nottingham come lettore di spagnolo, ha ricevuto nel 1993 il Premio Príncipe de Asturias de las Letras, perseguendo una solitaria disposizione al di là di ogni enunciato esclusivamente realista, lontano dagli ambienti letterari ma mantenendo un’amicizia solida con altri scrittori a lui coevi, come Aleixandre o Dámaso Alonso.

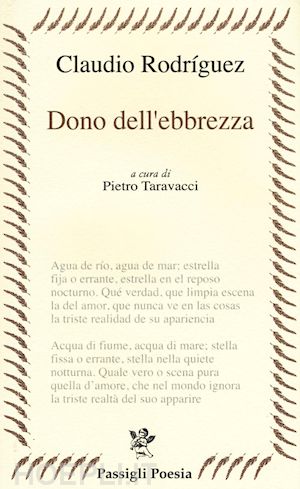

Dono dell’ebbrezza (Don de la ebriedad), che ricevette nel 1953 il prestigioso Premio Adonáis, si presenta ora in tutta la sua completezza nella traduzione italiana di Pietro Taravacci per Passigli editore, rappresenta la rivelazione di una precocità e di una eccezionalità poetica che ama ordinare la frazionata bellezza in un dono fervoroso d’anima e calore tremulo.

Iniziato a 17 anni e ultimato a 19, ha una tensione ritmica e propulsiva che unisce adesso e sempre in un unico paesaggio, in un’unica prospettiva di vitalità che, non solo celebra la Castiglia in tutta la distanza del suo decifrato splendore, ma è frutto di una tensione assiomatica e dischiusa, di una aratura di sguardo che torna alla sua posizione di attesa, di torsione e di frammento nudo.

La sub-liminalità, la purezza, la sanità umana del linguaggio, l’ardore contenuto che accorda lo splendore, la tensione stilistica che già sorprese la critica, per ciò che Vicente Aleixandre chiamò «ebbrezza di totalità respirata» (traduzione di Pietro Taravacci), unisce, come scrive Nicolò Rubbi, il simbolismo mistico e biblico, in particolare san Giovanni della Croce, santa Teresa d’Avila e Rimbaud, alla fenomenologia visionaria, declinando la luce «non tanto nella sua purezza, ma proprio nella sua declinazione», l’orientamento etico al tono programmatico, la pienezza fruttifera della dimensione onirica al tratto erotico e dionisiaco del vino, dell’uva rossa, e della vite («E tu, oh cuore, uva / rossa, quella più ebbra, e che meno / è stata vendemmiata, tu potevi»), come ha scritto Prieto de Paula: «Claudio Rodríguez è un poeta tellurico. La sua opera si nutre dei temi e degli argomenti della terra: l’altopiano, il solco, la vendemmia, la messe, il vino, la maggese … […] Il tellurismo di Claudio Rodríguez immagina i solchi dritti, la terra elevata, l’incontro delle pianure “mesetarie” con le fatiche verticali» (Claudio Rodríguez visión y contemplación, p.13):

«[…] Come avena / sparsa a manciate senza che interessi / che cada qui o là se cade a terra, / va il contenuto ardore del pensiero, / s’infila nelle cose, le dischiude, / per accordare il suo splendore e poi / nuovo chiarore ridestarsi in loro. / La quercia, sì, cosa saprebbe mai / senza me della morte? Esiste forse / l’intimità, il suo istinto, il vero / della sua ombra più di ogni altro fida? / E la mia vita è certa in quelle foglie / sempre a svelare in parte primavera?» (Frammento, III)

La “partecipazione” del poeta zamorano è una genesi di comunione e concrezione che integra il gesto poetico nella forma e nella sostanza del tempo, un ciclo vitale e cosmico che indica la luminosa contemplazione di un inebriamento metafisico che ospita le cose e gli oggetti in una palpitazione religiosa (la semina, ad esempio, è il filo legato alla creazione: «Cos’è più naturale del vibrare / dei seminati? / O più persuasivo / del fieno al germinare?»), la genesi dello sguardo che si cadenza, e ciò che Bousoño chiama «alegoría disemica» diviene motivo di entusiasmo e amore, denotazione e connotazione concluse, come scrivono Gabriele Morelli e Danilo Manera, «per la vita semplice dei villaggi della Castiglia: la natia Zamora, cinta da antiche mura di fronte al fiume Duero, universo puro e incontaminato dell’infanzia. Modello esemplare di un’esistenza semplice e autentica, capace di salvaguardare l’uomo dall’egoismo e dall’ipocrisia moderna».

Il contatto diretto e vivido con la realtà tellurica che si sostanzia nella luce perseguita, viene colto nel sempre della geografia di un’immensa altezza che rappresenta l’avventura infiammata della chiarità che, attraverso un’idea superiore e in contatto con la verità, «gli appare come dono proveniente dal cielo e premessa essenziale dell’esperienza che egli fa del reale, mediante la parola. L’io lirico si muove tra il rapimento della sua vertigine intuitiva e percettiva e la rinuncia a se stesso, sino alla negazione della sua individualità, per partecipare, mediante il testo poetico, alla poesia universale» (Pietro Taravacci). La sospensione chiara si ciba di altezze, è gratitudine che viene, senza discostarsi dal mondo, si lega alla transizione, si apparta nella radiazione della volta celeste:

«Sempre viene dal cielo quel che è chiaro; / è un dono: non si trova tra le cose / ma molto sopra ad esse, e le pervade / di ciò facendo vita e opere proprie. / Così spunta il giorno; così chiude / la notte l’ampia stanza delle ombre. / Un dono, sì. Chi rende sempre meno / creati gli esseri? Quale alta volta / d’amore li contiene? Eppure è qui / che ancora è presto, e arriva tutt’intorno /come accade con i voli tuoi / e si libra, si apparta e pur remota, / non c’è cosa più chiara dei suoi impulsi! / Oh, chiarità assetata di una forma, / di una materia atta a disgelarla / pronta a bruciarsi nel compiere l’opera. / Come me, come tutto ciò che attende» (Libro I, I).

Il perfezionamento dello sguardo e la sua natura portano i segni di un incontro tra la presenza della materia e l’interpretazione, diventano lavoro che afferma la nascita e la conoscenza della sua arsi partecipativa allo stupore del cuore, e alla “traduzione versificata” dell’esperienza comune di conoscenza, come egli stesso dichiarò: «Credo che la poesia sia, soprattutto, partecipazione. Nasce da un interesse che il poeta stabilisce tra le cose e le l’esperienza poetica di esse attraverso il linguaggio. Questa partecipazione è un modo particolare di conoscere».

La contemplazione espone l’io lirico a una vertigine estatica e a una rivelazione metafisica, comparando «leopardianamente, l’io del presente, le scintille momentanee e irripetibili di un’intuizione, di uno svelamento profondo, ma mai definitivo, e l’eterno» (Pietro Taravacci).

L’indicibilità e la via misteriosa compongono il perfezionamento della visione, il divenire verso qualcosa che offre prospettiva e movimento di destino alla densità del momento, del frammento, dell’istante rivelato che lotta fino all’ultimo con la morte e con la finitudine protesa, in attesa di rinascita, come ha sostenuto Gonzalo Sobejano: «Ah, un solo istante tutto ritornasse / a darsi come se mai desse tanto!» (VII).

La stupita propaggine del canto nudo collega materia e spirito sulla carnalità immaginale, hic et nunc incarnato, uomo e natura, in una distesa che poi si protrarrà fino alla plenitudine trasparente del mondo e alla visibilità compiuta dei poli. L’operazione di Rodríguez è l’inizio di una domanda minima che innerva il primitivo linguaggio riflesso e la contemplazione morale, lo abita nei limiti, lo porta negli scenari numinosi fino all’ombra, lo percepisce nel cambio delle stagioni e degli elementi, lo concentra in una primigenia naturalezza di limpidezza stellare: «Un limpido di stelle lustra i pini / e arriverà a lustrare anche il mio corpo. / Che altro farò se non esporre ancora / la vita ai mille azzardi dello spazio? / È che la notte ha sempre un fuoco occulto, / uno splendore aereo, un giorno vano / per tutti i nostri sensi, attratti in alto / che non vedono o sentono là sotto. / Come la calma è un elmo per il fiume / così è il dolore brezza per il pioppo. / Così io adesso avverto che le ombre / aprono in sé la luce, e così tanto, / che la mattina sorge senza inizio / né fine, eterna già dentro il tramonto» (frammento, Libro I, II).

La visione contemplativa, allora, diviene visione suprema di una percezione che assimila e rivela l’umano, l’estrema moralità (e il giudizio di una corrispondenza) che espone il destino in una relazione di totalità, in una descrizione di desiderio, ma «il poeta, però, in quanto poeta», come afferma Pietro Taravacci «sa che quella contemplazione non è altro che un merodeo, un lento e mai compiuto assedio all’unità attraverso la molteplicità e gli infiniti frammenti del vivere. Il poeta […] si dona e fugge, si perde e insieme si ritrova, come rinnovato, in un processo creativo che, quando si realizza, dà vertigine e aspira a dare una figura, una forma alla molteplicità del reale, svelando e dicendo, in un «momento vigilante», il suo segreto e il suo mistero».

La parola deve svelare la sua urgenza umana e la sua veridicità attraverso il risultato dell’essere vivente e della sua espressione affettiva, che realizzano la novità e l’aspirazione rituale dell’io verso la totalità che sfolgora, il legame immaginativo tra uomo e natura e, infine, verso la saggezza e l’aspetto stuporosa dell’essere: «Il desiderio, come l’alba, chiara / giù dalla vetta e quando si sospende / toccando la realtà con le sue luci / prima oscura, pur se un solo istante. / Spalanca poi urlio di colombaie / e ormai è un altro giorno. Oh, le colombe / ostaggi della notte a trattenere / i loro impulsi altissimi! E sempre / uguali al desiderio, uguali al mio. / Ecco che spunta tra le nubi, ecco / che senza occupar spazio mi abbarbaglia» (Libro I, IV).

Tale aspetto, invero, richiama la catarsi scrutata dell’amore (e per l’amore, come afferma Gonzalo Sobejano) che decifra e incastona l’ultimità del reale e del compito umano, attraverso la conversione della lingua che si espone al giubilo, alla corporea ferita insanabile della notte («A volte mi domando se la notte / si chiude al mondo per aprirsi oppure / se qualcosa così d’un tratto l’apre / che non s’arriva all’alba, fuori all’alba / che non può scomparire se non c’è, / né luna o sole chiaro, chi la crea»), al velo, alle labbra precarie che salvano, all’intenso lucore, proiettato nella narrazione del cuore, che si consegna alla pioggia della purezza, fino alla forma della visione mistica, alla passione, e alla partecipazione per il mondo: «E il volo del vedere è già amor tuo […]Luce che se è nell’aria è aria appena / proviene dal crepuscolo e separa / l’intensa ombra degli aceri bianchi / prima di separare due chiarezze: / l’una del giorno e l’altra ammantata / di luna, fuse insieme un istante / dentro un ultimo raggio propagato».

Maria Zambrano sostiene che:

«La poesia non accetta la ragione del morire, non accetta la ragione come mezzo per vincere la morte. Per la poesia niente vince la morte, se non, momentaneamente, l’amore. Solo l’amore. Ma l’amore disperato, l’amore che va anch’esso, in modo irremissibile,verso la morte. […] Il poeta […] è posseduto dalla bellezza nel suo risplendere, dalla bellezza che brilla e risalta sopra ogni altra cosa. E sa, anzi è l’unico che non potrà mai dimenticarlo, che dovrà cessare di vederla, di godere del suo splendore. Il poeta si è, per propria sventura, votato a una divinità peritura, nel doppio senso del termine: in quanto la vedremo sparire davanti ai nostri occhi e anche noi svaniremo in quel luogo dove questa non sarà più. […] Il poeta non fa altro: si mantiene all’erta fino allo struggimento di fronte ai mutamenti, ai tremendi e minimi mutamenti in cui le cose nascono, periscono, si consumano».

L’ammantata luce di Rodríguez riveste di palese sacralità il margine viandante della sua ansia esperienziale che egli destina a una feriale vitalità, al risveglio ineffabile del mondo che nasce, alla germinazione delle spianate, degli orizzonti e all’intimità chiara dell’aria, per trasformare il suo cammino dello sguardo, in tutta la sua finitudine esatta («entri la morte stessa / che ci disvela un camminare terso / sia che la rotta porti indietro o avanti, / porti il cammino al mare in piena terra»), nell’estasi e nella fecondità della grazia nascente:

«Forse è tutto nuovo. E altrimenti, / se le immagini al centro di quest’ora / rivivessero in altre, e con quelle / i ricordi di un giorno già passato / tornassero a occultare quello d’oggi, / rischiarandolo, sì, ma occultando / il suo chiaro nascente, che sorpresa / per il mio essere, quale sconcerto, / che luce nuova o che nuove fatiche? / Acqua di fiume, acqua di mare; stella / fissa o errante, stella nella quiete / notturna. Quale vero o scena pura / quella d’amore, che nel mondo ignora / la triste realtà del suo apparire».

Questo dono d’invasione rappresenta l’interrogazione e la domanda di una vocazione che si accosta alla realtà, al suo sigillo, alla sua oralità piena di avvertita creazione: «Tutto quanto per noi è forse nuovo, / Il sole chiaro, il sole che si posa, / muore; quello che spunta e brilla e s’alza / sempre più, è diverso / è un’altra nuova / forma di luce, avvertita creazione».

Nonostante molti studiosi abbiano approfondito la natura della religiosa ebrietudine di Rodríguez, tra cui Pedro Provencio, Fernando Yubero o chi come Carole A. Bradford abbia parlato di una sorta di equilibrio tra reale e trascendenza, la poesia unisce immanenza e immagine trascendentale come afferma Pablo Rego Bárcena, dove la nominazione della luce è habitus di chiarità, amen della vertigine della profondità, architrave e soglia di un aperto conflitto, come scrive Sobejano, elencando i due poli opposti e congiunti in una integrazione di intensità trascendente che cerca la Bellezza originaria, per un attimo presentita e supplicata («Vieni per la sola / via d’immagine, pur andando sopra / non so che Creatore, che erma pace…»): «[…] Immanenza: il futuro impedito, i chiostri dell’anima, la dimenticanza, la notte, la rovina, il tedio, la prosa, la morte, il corpo indigente, confinamento, l’oppressione. Trascendenza: il cielo, l’amicizia, la cura, la durata di ciò che è fuggitivo, il giorno di riposo laborioso, la verità, l’anima, la memoria, la rivelazione […]».

Il fulcro vitale della sua origine si nutre degli aromi ritirati dell’aria. È il senso religioso che si apre nell’alveo del suo corpo limitato: «Sopra la voce che va aprendo un alveo / quale eresia questa del corpo, questo / non poter essere ostia per donarsi», nel dolce respiro del pane caldo: «Dolce respiro di un pane ancor caldo / m’arriva e così il campo innalza forme / di aridità sublime, e appena dopo, / quel che si perde andando fra i misteri / di un cammino e d’un altro meno ampio, / siamo prodotto di ciò che risorge», nell’oscura finitezza della coniugazione vitale che si attesta nell’anima della datità trasfigurata che riporta la plenitudine a un luogo di estremità, alla naturalezza eterna dove «la luce attende di essere creata», prima dell’annuncio finale: «Come vedo gli alberi adesso. / non con foglie caduche, non con rami / soggetti alla voce della crescita. / Neanche la brezza che a folate li arde / l’avverto come cosa della terra / e del cielo neppure, ma privata / di quel dolore di vita e di fato».

Rodríguez C., Dono dell’ebbrezza, a cura di Pietro Taravacci, Passigli, Bagno a Ripoli (Fi) 2016, pp.87, Euro 12,50.