La “prima generazione poetica della Grecia del dopoguerra” è una lotta vertiginosa, non solo contro l’occupazione nazifascista e segnata dal tragico orrore della guerra civile ma anche un segno e una cifra di una resistenza della parola al dramma, alla realtà eveniente e allo sconvolgimento.

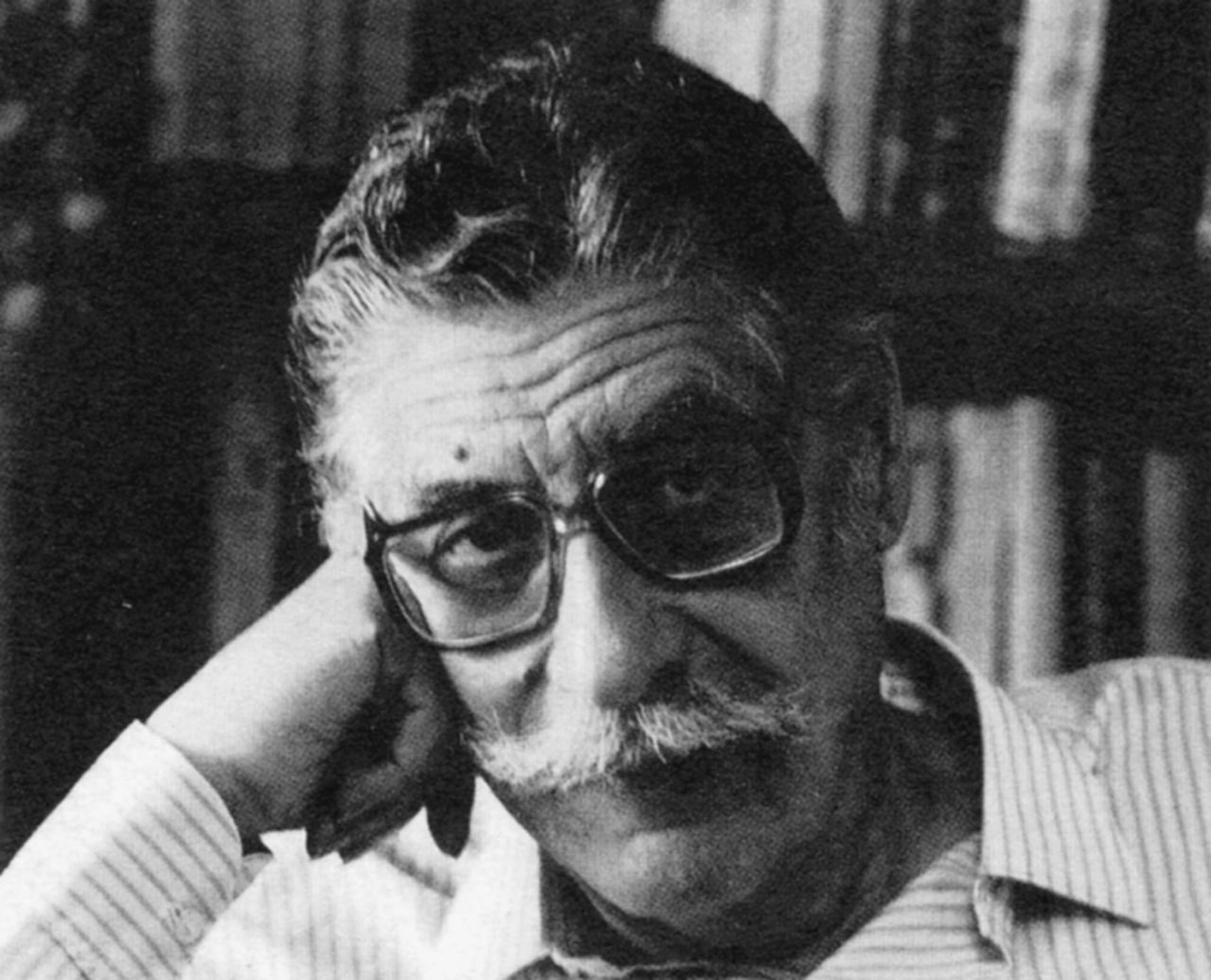

Nato a Salonicco nel 1925, dove è rimasto fino al 1978, per poi trasferirsi ad Atene, fino alla sua morte, avvenuta nel 2005, Manolis Anaghnostakis, di professione radiologo, ha abitato questo agone di sopravvivenza e resistenza, anche quando fu condannato a morte dal tribunale fascista nel 1948 per le attività criminali e sovversive del partito comunista e, senza mai venir meno alla sua appartenenza marxista, nonostante sia stato emarginato dalla sinistra ufficiale, ha vissuto con sofferenza l’isolamento e l’esclusione.

La militanza, dunque, la verità rivelata della ribellione, l’illuminazione poetica, la polemica contro il dogmatismo di sinistra, l’essere intellettuale militante ma libero, la creazione come coniugazione di intenti e ricostruzione recano la traccia, per meglio dire, di una genesi libera, intrecciata al trauma personale.

Con la pubblicazione, presso Crocetti e a cura di Vincenzo Orsina, delle Poesie[1] che raccolgono il suo corpus poetico, la poesia di Manolis Anaghnostakis ci viene restituita in tutta la sua acuminata potenza essenziale, attraverso una parabola creative che, se da un lato, espone tutta la sua asciutta intensità, dall’altro il silenzio e gli intervalli produttivi recano singolarità e vivacità espressiva, poiché, come afferma Vincenzo Orsina, egli è convinto che «la poesia debba esprimere “l’assoluta sostanza delle cose”» e sulla scorta «di un’altissima consapevolezza estetica, si è, sin dagli esordi, impegnato nella ricerca di un linguaggio essenziale, che ha escluso dal suo orizzonte ogni forma di lenocinio verbale, e ha coltivato negli anni un personalissimo pudore della parola, che alla fine si è risolto nella scelta sofferta e paradossale di un agonistico silenzio[2]».

In Stagioni, che costituisce il primo nucleo di testi, si risente del clima dell’occupazione nazista, della conseguente liberazione e della guerra civile ma, in particolare, della vertigine giovanile che lega, inscindibilmente, trauma e scoperte imprecisabili nella bilancia della memoria, dove cadono i fogli dai calendari e l’esperienza della vitalità è un amore che ama il silenzio dicibile («… Un giorno ce ne andremo in silenzio e vagheremo / Per le città tumultuose e i mari deserti / Con un desiderio acceso sulle labbra / È l’amore che abbiamo cercato e che ci hanno negato / Tu dimenticavi le nostre lacrime, la nostra gioia, i nostri ricordi / Salutando le bianche vele al vento»).

Poi l’esaltazione di attese («Sia pure con due smunti semicerchi sulle labbra / Con nerissime rughe sulla fronte / Purchè venga dopo tanti anni / Solo che venga!…/ Disegnando bocche rosse accese sulla carta. / … Ho creduto di annegare!»), l’etica e il dolore alla ricerca di splendore:

«L’indice dei giorni schiuse una nuova domenica. / Sette giorni / Uno sull’altro / Stretti assieme / Identici / Come grani nerissimi / Di rosari del seminario. / Uno, quattro, cinquantadue. / Sei giorni, tutti per uno / Sei giorni di attesa / Sei giorni di trepidazione / per un giorno / Solo per un giorno / Solo per un’ora. / Pomeriggio di sole. / Ore / Identiche / Smemorate / Alla ricerca di uno splendore / In fondo a pagine / Dal colore funereo. / Un giorno d’incerta gioia / Forse solo un’ora. / Pochi attimi. / La sera ricomincia l’attesa / Ancora una settimana, quattro, cinquantadue / ………….. / Piove da questa mattina / Una pioggia gialla gelida» (Inverno 1942).

Come scrive, ancora, Orsina:

«Anaghnostakis traduce, infatti, in termini etici tutte le esperienze di ordine politico, che l’appassionata partecipazione militante alle convulse vicende del suo tempo gli procura, e, dimentico della disciplina delle parole d’ordine, proietta il dramma della storia su un piano di dolente umanità. […] Il poeta si portava nell’anima il peso di una fede delusa, l’amarezza di un’incomprensione che, culminata nell’espulsione dal partito, lo aveva destinato, ancora giovanissimo, a un progressivo isolamento: aveva ancora nel cuore quel partito, che, nonostante il torto subìto, non aveva rinnegato davanti al tribunale speciale che lo condannava a morte. Né con gli anni le ferite si erano rimarginate; anzi alle antiche si erano assommate le nuove, quelle procurategli da una distorta polemica che lo accusava di disfattismo e di tradimento»[3].

È la ferita della memoria che torna, umbratile e fiera, come navi nella notte, che ha nostalgia delle date e delle ore, che riporta l’accensione della carne, l’anima vinta e avvinta, fino alle città e alle notti cariche di ricordi grevi, dove essere nudi di amore e di odio, nelle stesse ombre nude, come tremola favilla nelle mani nude:

«Siamo vissuti sempre su spiagge umide e introvabili / In silenziosi caffè con sedie decrepite / I crepuscoli vanno e vengono e il mare è infinito / Con le grigie navi che partono e si perdono nel buio. / È bello e triste ricordare tante sere / Strette a fumi invalicabili e a due occhi nerissimi. / A una mano che si allontanava e salutava dal porto / (“Porto Said – Alessandria” 20 luglio) / Abbiamo vissuto quelle estati monotone e tristi / Rinchiusi dietro le inferriate del mare / Contando a una a una le onde e le stelle / Dediti alla nostra amara attesa. / Sterili ricordi. / A che pensano tutte queste navi nella notte / Che danzano strette da tanti anni e non sono invecchiate / Avviluppate nelle tempeste di innumerevoli viaggi / Che cosa ricordano gli accesi tramonti dei tropici / Le luci che si piegano e sprofondano nell’acqua / I Ragazzi che non dormono e piangono ogni sera (“Porto Said – Alessandria” 20 luglio) / I suoi occhi erano tristi come i pomeriggi d’estate / Serrati profondamente nei misteri del mare / E una mano morbida e delicata come la tenerezza / Una mano morbida ti può attirare cantando / Negli abissi del mare nelle lontane città. / Siamo vissuti sempre su spiagge umide e introvabili / Con la memoria ferita da occhi e viaggi / Legata a una nave che non farà ritorno / In mezzo a fiumi invalicabili e a canzoni roche (“Porto Said – Alessandria”, 20 luglio» (Una data, anni fa).

Vincenzo Orsina commenta:

«Va detto subito che la musa di Anaghnostakis è certamente sensibile alle inquietudini esistenziali e annovera nel suo repertorio una vasta gamma di motivi riconducibili al piano della mera soggettività, che ricorrono con ampiezza di svolgimento nelle diverse stagioni della sua discontinua parabola evolutiva. Si pensi, per esempio, alla profonda incidenza esercitata dai temi come: la caduta del tempo edenico nell’inesorabile supplizio del tempo storico, il sentimento amoroso, la dolcezza delle illusioni, l’ossessione dei ricordi, il logorio di ogni umano progetto, il succedersi inarrestabile dei giorni etc. Eppure essa non ha nulla di metafisico né si abbandona mai a esotiche consolazioni, ma appare costantemente sollecitata da un imperativo morale che la costringe a un permanente confronto con la rugosa realtà[4]».

L’innocenza perduta delle gioie lontane, l’ironia che si porge all’amarezza (come avviene La cena, sperdutezza di un segreto iniziatico, dove l’istanza politica risulta irrimediabilmente avvinta), i brandelli lontani dei vestiti a festa («Di mattina / Alle 5 / Il secco / Rumore metallico / Dopo i camion carichi / Che frantumano le porte del sonno. / L’ultimo “addio” della vigilia / Gli ultimi passi sulle umide lastre di pietra / La tua ultima lettera / Nel quaderno di aritmetica delle elementari / Come la grata della piccola finestra / Che taglia a pezzi con linee nere verticali / La parata del gioioso sole mattutino»), il disagio della guerra e delle tensioni, il cuore bandito dell’epitaffio, come il grido degli amici che partono, e quindi, lo strazio del tempo perduto, divengono il dramma dell’assenza e della distanza («Bianco orizzonte del fulmine e del sogno / Ho sentito il mio petto spezzarsi nella tua fuga»).

La frattura dell’assoluto, la miseria lucente degli uomini, l’umana passione dell’inverno come ferita e incanto terminano nella città, come modulazione di dramma e persuasione incendiata, («è la sua voce che nella folla intorno risuona come un sole / che come un sole abbraccia il mondo, come un sole trafigge amarezze / Come un fulgido sole ci mostra le città dorate / Dischiuse innanzi a noi, inondate di verità e di limpida luce»), diventando il segno del destino e della storia:

«Così come ormai non ti decidevi più a partire / Non provando dolore per ogni tua amarezza / Di certe lacrime che non si sono ancora asciugate / Non tenere più conto di una tua vecchia malattia / Chino di nuovo nella notte senza lume / Sotto i tetti morti della città / Nell’attesa di un’alba che ti avevano promesso / Per anni viaggiasti bramando una lettera / – In cuor tuo una folla di peccati, di rimorsi – / Con una data malsana, spenta / E nessuno più mi incontrò come prima / (Né alcuno, in verità, si aspettava che facesse giorno) / Così come allora rimasi anch’io una notte / Del tutto estraneo e da tutti dimenticato / Solo con te a farmi compagnia / – Con te ormai lontana da me tanti anni – / Molto estraneo in questo vecchio caffè / Così come da solo sono rimasto una notte / Dentro questo vecchio caffè / Nell’assonnato caffè per tutta la notte / Al Pireo, di notte, nel sudicio porto».

Anche la solitudine e le sue lacerazioni con l’anima invaghita di angoscia, l’urgenza della bellezza nella catastrofe e nella tragedia, rappresentano la propulsione di un destino dialettico con i simili, laddove la speranza, nella notte china senza lume, compone la promessa di un’alba, nell’ossimoro del dolore e dell’esilio della notte selvaggia, che galoppa in un eterno eternamente inderogabile:

«Colori di un pomeriggio che fu, profumo senza emozione / Vuoti sensi di un solco che segna la tua ferita / Una maniera per te di risvegliare in mezzo a questa angoscia un ricordo di sacrificio. / Un grido di dolore sulla prima linea di ogni battaglia / Una madre, il bimbo nell’angolo tra le macerie / I soldati vinti / I prigionieri sono passati in file interminabili senza nome / La lettera che ormai non ti aspettavi; sei mancato così a lungo in provincia. / Io però non temo il vento che entra dalle finestre rotte / Ho cercato una nuova germinazioni in contrade inesplorate / Ascolta una voce qui accanto, non le fredde grida nelle strade sconosciute».

In Continuazioni, Anaghnostakis rarefa il tempo storico attraverso il tormento, la disillusione, la tragedia e la caduta, la parola e l’indicibile, il segno e la sua fine irrisolta, fino alla pena segreta («Tu – strappamele dal petto / Come un lieto sogno mattutino / Come un gioco compiuto / Prima che se ne accorgano gli altri / Senza sospetti nell’insidia del sonno / Prima che se ne accorgano gli altri / Prima che si accorgano / Che per sempre è destino che io viva»), alla voce sommessa, alla liturgia scarna del tempo: «Ogni mattina / Cancelliamo i sogni / Con cautela costruiamo i discorsi / Le nostre vesti sono un nido di ferro / Ogni mattina / Salutiamo gli amici di ieri / Le notti si dilatano come fisarmoniche / – Suoni, rimpianti, baci perduti. / (Insignificanti / Enumerazioni / – Nulla, solo parole per gli altri / Ma dove finisce la solitudine?)».

La tensione stilistica, le illusioni frante come oscure tautologie e le incisioni d’amore, il realismo e la vocazione tra silenzio e bersaglio, appunto, la sottrazione poetica all’autoreferenzialità e alle soffittature d’avorio, per confluire in una sorta di malattia musaica, impongono una nuova possibilità lirica come avviene ne Il bersaglio, dove si sente l’urgenza di piantare le parole come chiodi perché il vento non le prenda. Un Tempo in cui il silenzio sta per giungere ma non è ancora afasico, anzi sembra (montalianamente) balbo:

«– Tradite ancora una volta la Poesia, mi dirai, / La più sacra manifestazione dell’Uomo / La usate di nuovo come mezzo, come bestia da soma / Delle vostre oscure aspirazioni /

In piena coscienza del danno che procurate / Col vostro esempio ai più giovani. / – Dimmi tu che cosa non hai tradito / Tu e i tuoi simili, per anni e anni, / A svendere uno per uno i vostri beni / Nei mercati internazionali e nei bazar popolari / Voi che siete stati senza occhi per vedere e senza orecchie / Per udire, e con le bocche sigillate, non parlate. / In nome di quali sacri valori umani ci accusate? / Lo so: di nuovo sermoni e prediche, dirai. / Eh sì, dunque! Sermoni e prediche. / Bisogna piantare le parole come chiodi / Che non le porti via il vento».

Anaghnostakis M., Poesie, a cura di Vincenzo Orsina, Crocetti, Milano 2021, pp.180, Euro 17.

[1] Anaghnostakis M., Poesie, a cura di Vincenzo Orsina, Crocetti, Milano 2021.

[2] Orsina V., Introduzione, in Anaghnostakis M., cit., p.9.

[3] Id., cit., p.12.

[4] Id., cit., p.16